Gesellschaftsdefinition

den Erwartungen entsprechend · der Erwartung entsprechend · erwartbar · erwartungsgemäß · erwartungskonform · gewohnt (Adverb) · naturgemäß · natürlich · natürlicherweise selbstverständlich· trivialerweise · verständlicherweise · wenig überraschend · wie erwartet · wie zu erwarten (war) · wie üblich logischerweise …

Fließend

So beschreibt „man“ die Begrifflichkeit „selbstverständlich“. Ein Terminus, der durchaus der näheren Betrachtung Wert erscheint. Eine „Eigenschaft“ der Selbstverständlichkeit, ist ihr „fließendes“ Wesen. Ihre Existenz im Kontrapunkt. Was für den einen eine „Selbstverständlichkeit„ ist für den anderen sein körperliches, psychisches Ende. Ein auffallendes Fehlen jedweder „Norm“. Tatsächlich?

Vollkommen persönlich

Ist es möglich, die „Selbstverständlichkeit“ irgendwie „festzunageln“? Es stellt sich heraus, dass sie zunächst vollkommen subjektiv, individualistisch, privat, aufscheint. Will meinen, nichts ist per se „selbstverständlich“, alles hängt immer von unserer ureigenen, inneren Entscheidung ab. Ein „Doch“ stellt sich in den Weg: Die Machthierarchien der Gesellschaft haben unser „Selbstverständlich“ gekapert, gekidnappt, okkupiert.

Es gibt kein Normal

Ein wahres, ein wirkliches, ehrliches „Selbstverständlich“ kann es in dieser Gesellschaft, aus der puren Definition der Sache heraus, nicht mehr geben. Die Gesellschaftsstruktur selbst steht im Weg. „Selbstverständlich“ – das ist nah verwandt mit dem „normal“ unseres Sprachgebrauchs und aus den selben Gründen im Ursprung inexistent. Wir sind nun trotzdem in der Lage, partitionierend, zumindest zu erklären, es müsse, grob gesehen, zwei „Selbstverständlich“ geben, eines sehr persönlich, das andere das des Gesellschaftskonsenses.

Selbstwertverständnis?

Was uns zu der unvermeidlichen Frage führt, ob ein solches „persönliches“, „individuelles“, „intimes“ „den Erwartungen entsprechend – der Erwartung entsprechend“ überhaupt (noch) vorhanden ist? Kann es, betrachten wir uns die durchdringend wirkende Wissens- und Machthierarchie der Gesellschaftskonstruktion, noch ein solches „privates“ Selbstverständnis geben? Ein „Selbstwertverständnis“? Die Tendenz ist sicherlich negativ– zeigt, Jahrtausende umspannend, die Unterdrückung eben dieser „Freiheit“.

Unterdrückt

Diese „Pression“ des intimen „Selbstverständnis“ findet auf vielen Ebenen statt. Und man kann durchaus postulieren, dass dies die „Depression der Gesellschaft“ ist. Denn von einem wie auch immer grundlegenden „Freien Willen“ in der Beschreibung eines „Selbstverständnisses“ kann, in der Struktur unseres gelebten Weltbildes, keine Rede mehr sein. Wir definieren uns in Begrenzungen. Jedes vermeintliche „Selbstverständnis“ ist im Hintergrund aufoktroyiert.

Selbstverständlichkeiten im Außen halten uns blind

Ein persönliches „Selbstverständlich“ setzt einen „Freien Willen“ voraus – und mit dem ist es bei uns nicht weit her. Unsere Aufgabe im Dasein ist es, die wahre, die wirkliche Selbstverständlichkeit zu finden, abseits der Regularien, Algorithmen, den Gesetzen der Körperwelt. Denn hier verschwinden, ersticken wir zusehends unter den Fäden, welche die, doch nur vorgeblichen „Selbstverständlichkeiten“, in unserem Leben ziehen. Gleich stabilen Stahlbetonpfählen rechts und links des Daseins-Weges, so dicht aneinander, dass kein Durchkommen.

Vollkommene Machtbefugnis

Kann dieses, im Außen errichtete „Selbstverständlich“ (wenig überraschend – wie erwartet“) – das immer das von fremden Mächten sein wird – uns so bestimmend in unserem „Lebenswollen“ bewegen? Eine ehrliche, tiefgehende, Eigenreflexion zeigt schwärzeste Untiefen auf. Von „uns selbst“ bleibt da herzlich wenig übrig. Zum einen sind die „Selbstverständlichkeiten“ in der von uns betrachteten, wahrgenommen und interpretierten Natur „vorgegeben“, zum anderen erwachsen sie aus der Gesellschaftslogik.

Kein intimes „Selbstverständlich“ übrig

Was bleibt da noch an „intimen“ „privatem“ Selbstverständnis? Es gilt also ganz offensichtlich, unser eigenes “wie üblich, logischerweise“ wieder zu finden. Ein wahres, ein ehrliches, wirkliches Selbstverständnis, dass sich nicht in vorgeblichen „Gut und Böse“ definiert. Unser Außen, so konnten wir feststellen, ist von „fremdbestimmten“ „Normalitäten“ übernommen (will meinen das Selbstverständnis zum Beispiel des Konsumverhaltens etc.). Das wahre „Selbstverständnis“ kann nur auf dem Grunde unseres Herzens liegen, in unserem Inneren.

Die Zeiten der „Welle“

Der Weg, der Pfad, der gerade in unseren „hoch schwingenden Zeiten“ von allen Möglichen Glaubenskommunen verkündet wird – im Grunde die Basisidee des Buddhismus – ist die Transzendierung unserer Anhaftungen. Ein schier unerreichbar scheinendes Unterfangen. Doch – wie überaus brillant, herzzerreißend wunderschön – die tatsächlich hinter “Allem“ existierende, zärtliche, Dynamik der Schöpfung. Denn, wenn wir nur verinnerlichen, dass unser ureinziges Selbstverständnis die Liebe ist – werden sich tatsächlich alle anderen (nur vorgeblichen oder falsch interpretierten) „Selbstverständisse“ vor unserem Geist verbeugen.

Fazit

Das absolute Selbstverständnis ist die Liebe. Wer das für sich akzeptiert, verinnerlicht, vergeistigt – wer dies lebt, den halten keine irdischen Bande mehr. Der ist wahrhaft ewiglich gesegnet. Ein Buddha. Ein Bodhisatwa, dessen einziges Bestreben es ist, diese Wahrheit zu verkünden, zu lehren. Ein Erleuchteter, der die einzige, die absolute, Dynamik der Schöpfungsliebe verstanden hat. Es wäre so einfach …

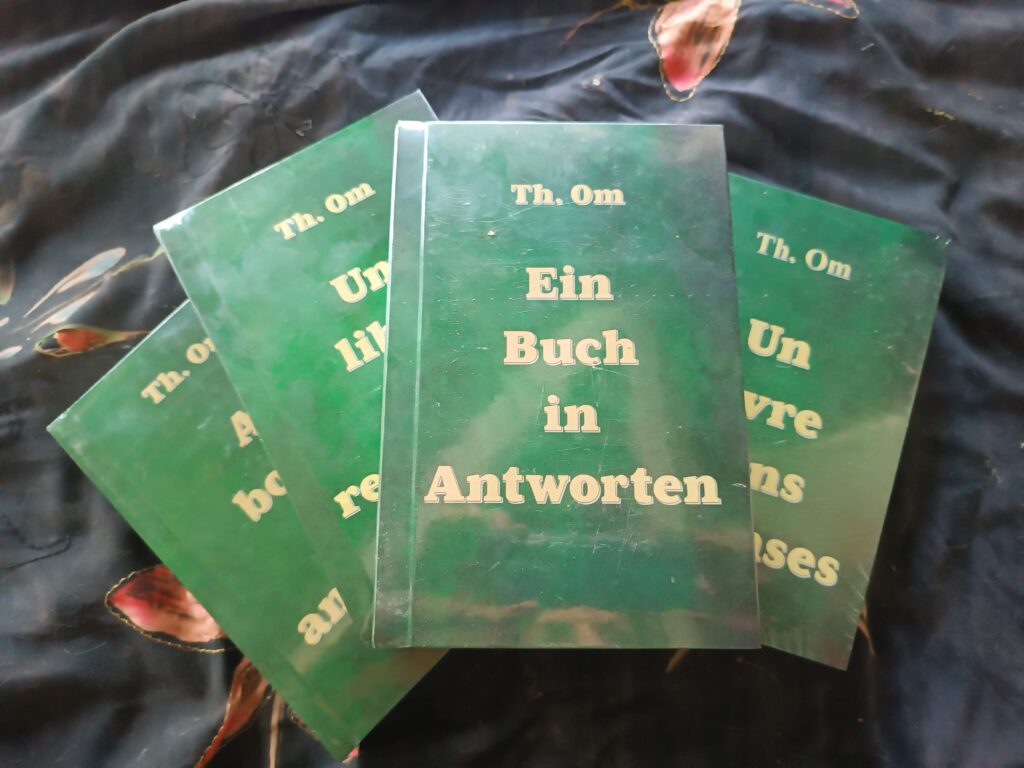

Jetzt lesen! Read now! Available in different languages!

Interessant

Selbstverantwortung und Fremdbestimmung